網膜静脈閉塞症|熊本市中央区のくまがい眼科

網膜静脈閉塞症とは

網膜静脈閉塞は、眼の奥にある網膜という組織に血液を送る血管が詰まって、血流が停滞することにより、網膜への酸素や栄養の供給が途絶えてしまう病気です。十分な血流が流れなくなると、網膜は正常に機能しなくなり、視界がぼやけたり、視力が低下するなどの症状が引き起こされます。

基本的には 60 歳以降の高齢の方に起こる病気で、高血圧、糖尿病、高脂血症などの全身疾患がリスクファクターになります。また、遠視、緑内障などの眼の病気のある人に、発症しやすくなります。

網膜静脈閉塞症の分類

網膜静脈閉塞症は網膜中心静脈閉塞症と網膜静脈分枝閉塞症に分けられます。

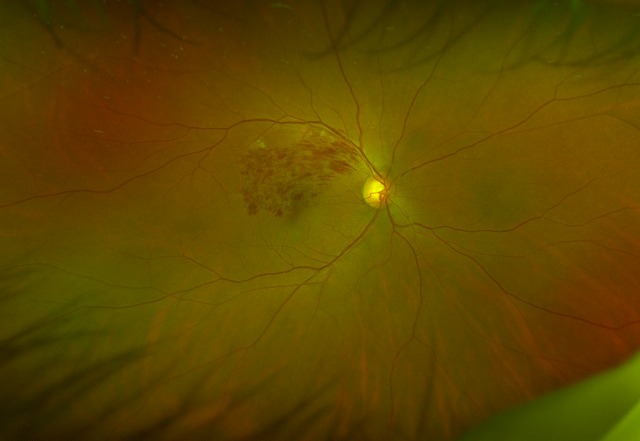

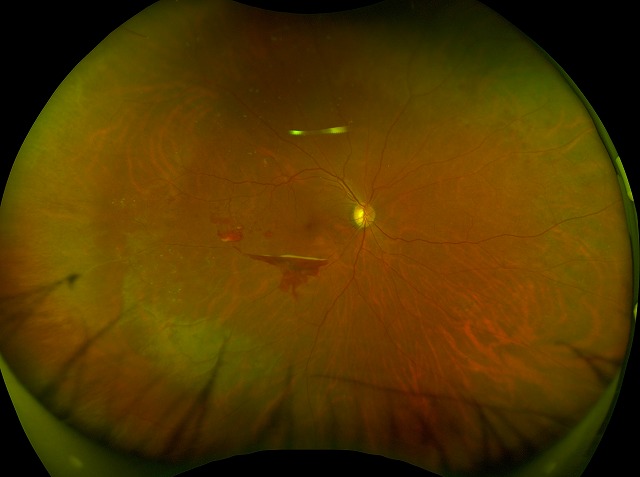

網膜内の比較的太い静脈の血流障害によって生じるのが、網膜静脈分枝閉塞症です(写真1)。

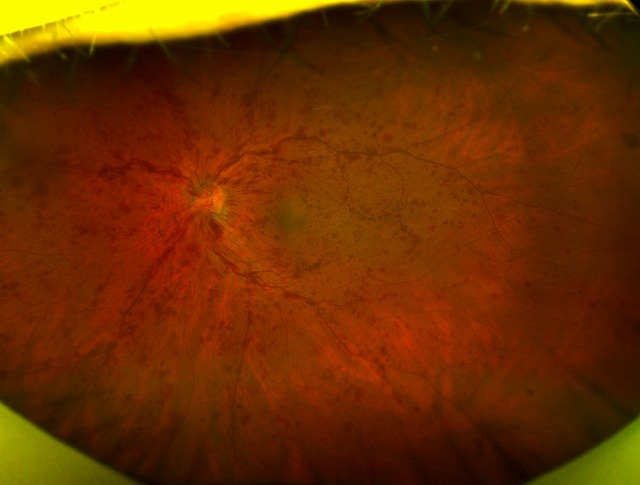

また、網膜から流れ出す静脈が最後に一本にまとまった、網膜中心静脈の血流障害で生じるのが、網膜中心静脈閉塞症です(写真2)。

広い範囲の網膜が障害される網膜中心静脈閉塞症の方が、視機能に与える影響は大きくなります。

しかし発症の頻度は、網膜静脈分枝閉塞症の方が5倍程高くなります。

網膜静脈閉塞症の症状

網膜静脈閉塞症の主な症状は、突然の視力低下や視野異常です。痛みなどの自覚症状を伴わないため、気づきにくいことがあります。症状の現れ方や程度は、閉塞した血管の種類や部位によって異なります。

視力低下

最も一般的な症状の一つで、急に視力が低下したり、ものがぼやけて見えたりします。視力低下の程度は、軽度なものから、ほとんど見えなくなるほどの重度なものまで様々です。

変視症・小視症

ものが歪んで見える症状が現れることがあります。これは、網膜のむくみや出血などが原因で起こります。直線が波打って見えたり、ものが実際よりも大きくまたは小さく見えたりすることがあります。

霧視

目にかすみがかかったように見える症状です。血流の悪くなった領域では、網膜の機能が低下するため、視界の一部、または全体がぼやけます。

これらの症状は、網膜静脈閉塞の範囲や程度によって単独で、あるいは組み合わさって現れることがあります。特に、突然の視力低下や視界の異常を感じた場合は、放置せずにすぐに眼科を受診することが重要です。早期に適切な治療を受けることで、視力障害の進行を食い止められる可能性があります。

網膜静脈閉塞症の検査について

網膜血管閉塞の診断には、様々な眼科検査が行われます。これらの検査を通じて、血管の状態、網膜の変化、そして視機能の状態を詳しく評価し、適切な治療方針を決定します。

視力検査

基本的な検査ですが、視力低下の程度を把握するために重要です。矯正視力や裸眼視力を測定し、視機能への影響を評価します。

眼圧検査

眼球内の圧力を測定する検査です。網膜静脈閉塞自体が直接眼圧に影響を与えることは少ないですが、血管閉塞緑内障などの合併症の有無を確認するために行われます。

細隙灯顕微鏡検査

角膜・水晶体・眼底の状態を詳しく観察。網膜の出血、血管の異常、浮腫などを直接確認できます。

眼底写真検査

眼底の様子を写真に記録。広範囲の網膜の状態把握や、経時的な比較に用いられます。

蛍光眼底造影検査

蛍光色素を注入し眼底血管を連続撮影。詰まり具合や血流、新生血管の有無を詳細に評価します。

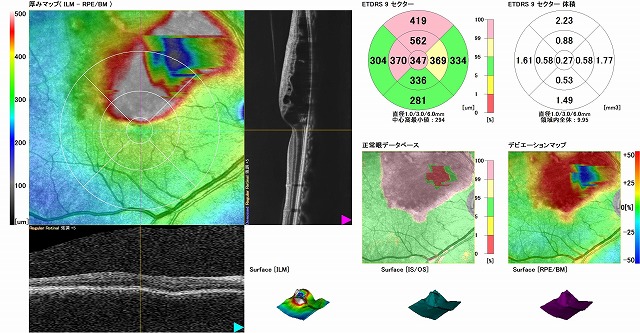

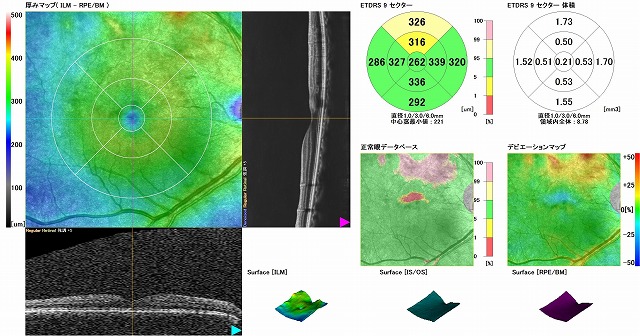

OCT検査

網膜断面を画像化し、厚み・構造変化、黄斑浮腫の有無や程度を詳しく評価。治療効果判定にも用います。

視野検査

視野の広さや欠損の有無、範囲を調べ、視野異常の程度や範囲を把握します。

アムスラーチャートによるチェック

ご自宅でもアムスラーチャートを使って、自己チェックをすると見え方の変化に自分で気づくことができます。ふだんは両眼でものを見るので、片眼の変化には気が付きにくく、片眼ずつチェックすることが重要です。

これらの検査を組み合わせることで、網膜静脈閉塞の正確な診断、分類、重症度評価が可能となり、個々の患者さんに合わせた最適な治療計画を立てることができます。自覚症状がなくても、定期的な眼科検診を受けることが、早期発見・早期治療につながります。

網膜静脈閉塞症に伴う合併症について

黄斑浮腫

発症からまもない急性期には、血管から漏れ出した血漿成分が黄斑部に貯留すると、黄斑浮腫を形成します。

眼圧の上昇

網膜中心静脈閉塞症では、血管新生緑内障によって眼圧が上昇することがあります。

硝子体出血

慢性期には、網膜新生血管から硝子体出血を生じることがあります。

網膜剥離

まれに網膜静脈閉塞症部位の網膜に穴が開き、網膜剥離に至ることがあります。

網膜静脈閉塞症の治療について

黄斑浮腫に行われる治療

黄斑浮腫は、網膜静脈閉塞症の一番重要な合併症です。血管から漏れ出した血液成分が黄斑部にたまると、網膜がむくんで黄斑浮腫を形成します。また、虚血になった網膜が産生するサイトカイン(VEGF)は、血管から血液成分の漏れを促進するので、更に、黄斑浮腫は悪くなっていきます。

黄斑浮腫は中心窩に及ぶことが多く、中心窩に及ぶと視力は低下します(検査画像1)。

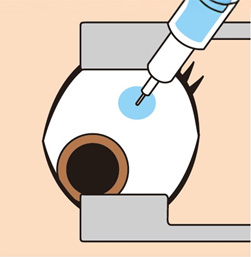

黄斑浮腫は自然に治ることもありますが、最近は、積極的に治療を行うことが多くなってきました。しかし、いったん症状が生じると、見え方が完全に元に戻ることは少ないでしょう。現在、黄斑浮腫に対しては、抗VEGF薬の硝子体注射が第1選択の治療になっています。虚血網膜から産生される VEGF の働きをブロックする薬剤を眼の中に注射します(画像2)。目薬の麻酔を行いますので、ほとんど痛みはありません。

注射に対する反応が良い場合、数日で黄斑浮腫は消失し、自覚症状も改善が見られます。(検査画像2)

網膜新生血管、硝子体出血に行われる治療

網膜静脈の血液の流れが悪くなると、しばしば、その領域の毛細血管が詰まってしまいます。広い範囲の毛細血管に血液が流れなくなると、虚血網膜から産生されるサイトカイン(VEGF)により、網膜上に新しい血管(網膜新生血管)が発生することがあります。

網膜新生血管に対して硝子体の牽引がかかると眼内に出血(硝子体出血)が生じます(写真3)。硝子体出血は慢性期の合併症ですので、網膜静脈閉塞症が生じてから数年後に発症することが多いでしょう。

広範囲の網膜の毛細血管が詰まっている場合(虚血型)には、虚血網膜からの VEGF 産生を抑えるために、予防的にレーザー光凝固術を行います。また、すでに網膜新生血管が生じている場合にも、新生血管を退縮させる目的で、レーザー光凝固術を行います(写真4)。

新生血管から硝子体出血がすでに発症し、充分にレーザー光凝固術を行うことが難しい場合には、硝子体手術によって出血を除去した上で、レーザー光凝固術を行います。

血管新生緑内障に対する治療

網膜中心静脈閉塞症において、広い虚血網膜を伴っている場合、産生されたサイトカイン(VEGF)によって虹彩や隅角に新生血管が生じることがあります。

この隅角新生血管は、隅角を閉塞させ、眼圧を上昇させることがあります。この状態を血管新生緑内障とよび、治りにくいタイプの緑内障です。網膜静脈分枝閉塞症では通常、血管新生緑内障に至ることはまれです。網膜中心静脈閉塞症において、広い虚血網膜を伴っている場合、血管新生緑内障を予防するために、広く網膜にレーザー光凝固術を行います。

▶すでに血管新生緑内障が発症し、眼圧が上昇している場合には、抗VEGF薬の硝子体注射を行い、その上で、広く網膜にレーザー光凝固術を行います。

▶それでも眼圧のコントロールができない場合は、眼圧を下げるために点眼薬、内服薬の処方を行います。

▶点眼薬や内服薬でも眼圧がコントロールできない場合には、緑内障手術を行います。

網膜静脈閉塞の治療は、患者さんの状態に合わせて個別に行われるため、定期的な眼科受診と医師の指示に従うことが非常に重要です。また、高血圧、糖尿病、高脂血症などの基礎疾患の管理も、再発予防や進行抑制には不可欠となります。生活習慣の改善も視野に入れ、医師と連携しながら治療を進めていくことが大切です。